第165回まちなかリボンサロンは、広島大学病院 看護部の山口眞由美先生をお迎えし、「乳がんと生活 ~自分らしく生きる~」をテーマにご講演いただきました。医療現場で多くの患者さんと関わってこられたご経験から、がんと向き合う患者さんが感じる悩みや不安、日々の生活の中で大切にしてほしいことなどを、お話しいただきました。

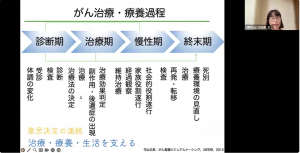

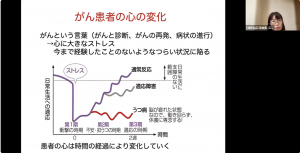

講演は、がんの診断や治療を受けた際に、多くの方が感じる「自分はどうなるのか」「誰に相談すればよいのか」という悩みから始まりました。がんの治療には身体的負担だけでなく、精神的・社会的負担も伴います。例えば、脱毛や手術による見た目の変化、経済的な不安、職場復帰への迷いなど、患者さんの抱える困難は多岐にわたります。

現在、日本ではがんの罹患率・死亡率ともに上昇傾向にあります。女性のがんの中でも乳がんは特に多く、早期発見・早期治療の重要性が増しています。講演では、統計データを交えながら、がんとの向き合い方や、医療だけでなく生活全体を支える視点の大切さが紹介されました。

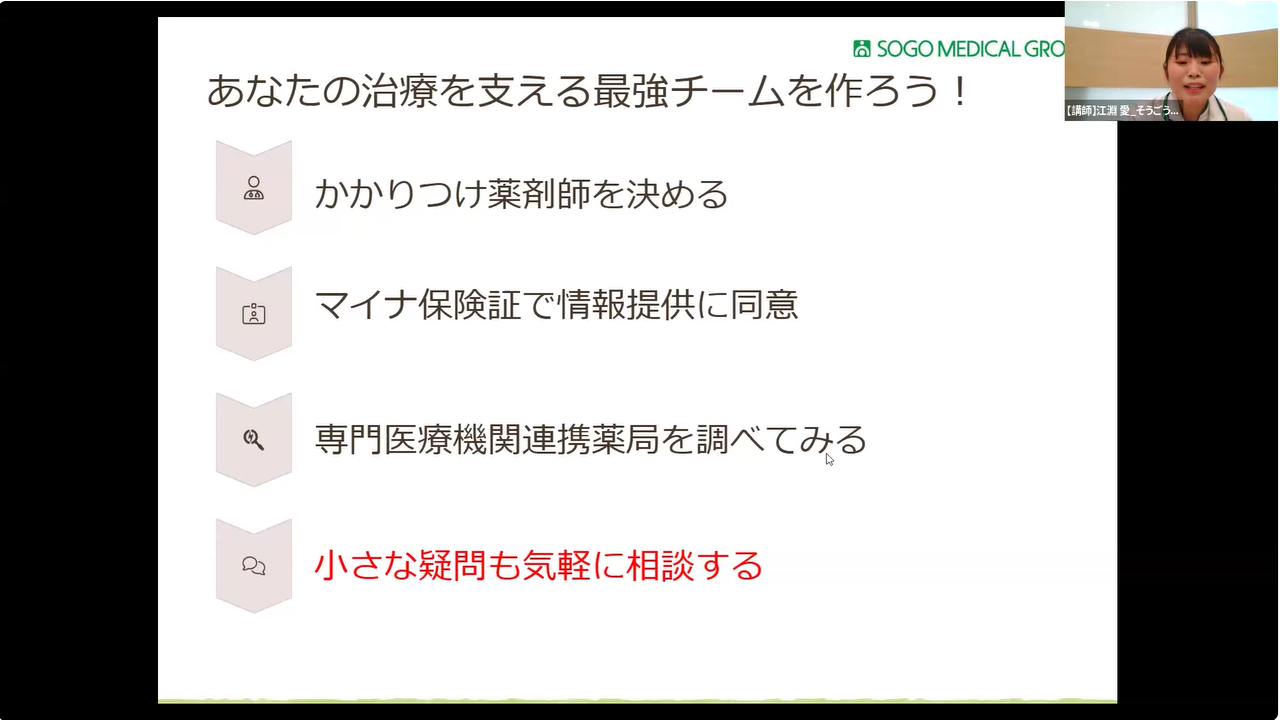

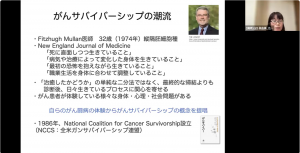

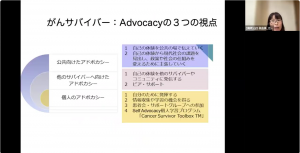

「がんサバイバーシップ」という考え方についても触れられました。がんと診断された時から、治療中・治療後の生活までを含めて、患者が自分らしく生きていく過程を支援するという考え方です。その中で、自分の気持ちや状況を整理し、自ら意思決定を行っていく「自己擁護(セルフアドボカシー)」の力を育むことが大切であるとされました。

講演では、患者さんが自分の意思を表明し、必要な支援を得るためのスキルとして、以下のようなポイントが紹介されました。

-

コミュニケーション:不安や希望を言葉にして伝えること

-

情報探求:信頼できる情報源から必要な情報を得る

-

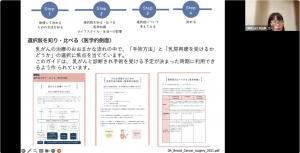

意思決定:複数の選択肢から、自分に合った選択をする

-

問題解決:困難に直面したときに、どう対処するかを考える

-

自分の権利主張:医療者や周囲の人に対して自分のニーズを伝える

その一環として「オタワ意思決定支援ガイド」も紹介され、意思決定のサポートツールとしての活用が勧められました。

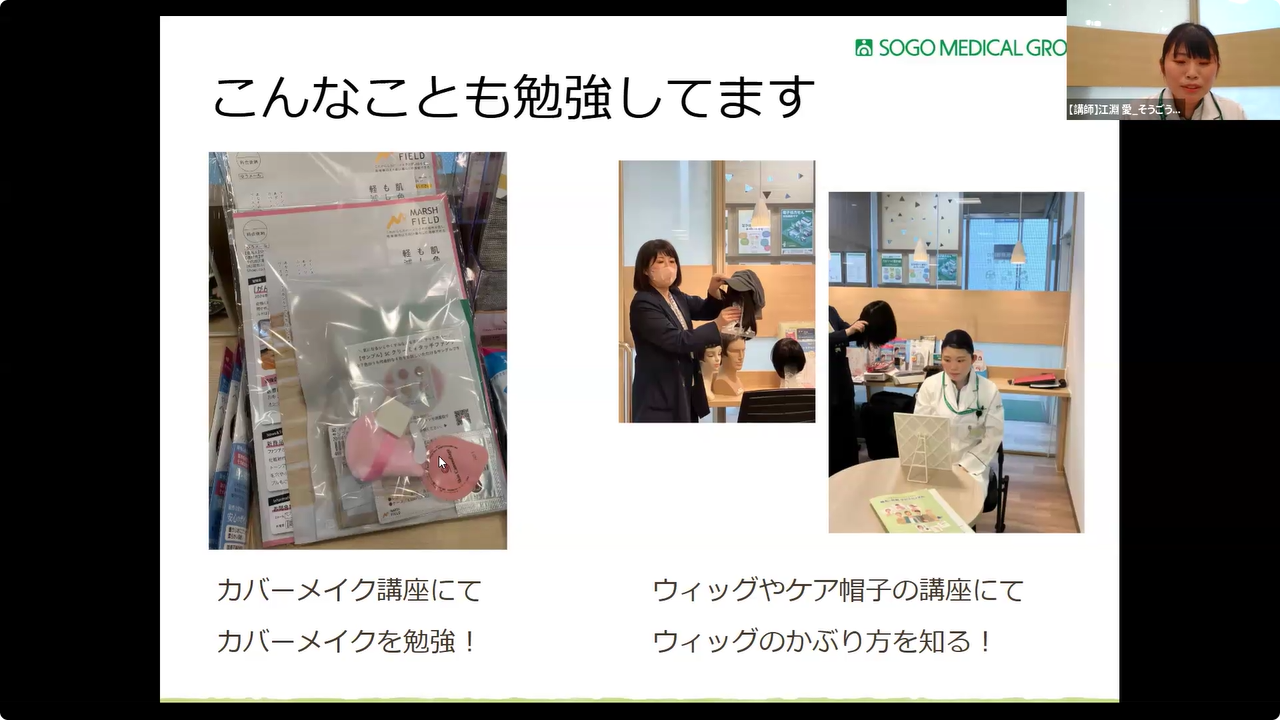

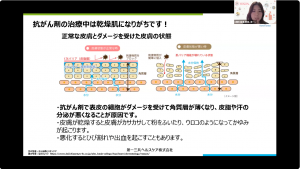

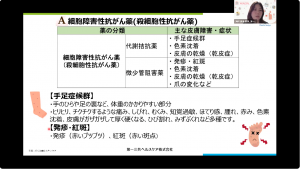

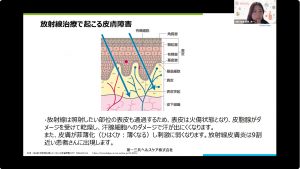

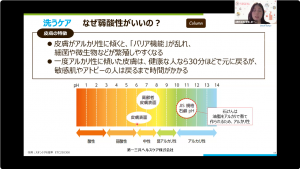

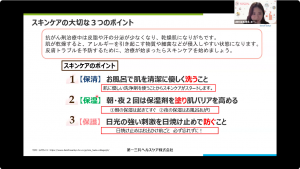

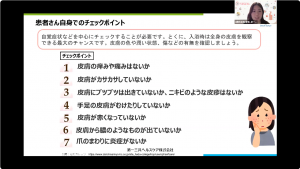

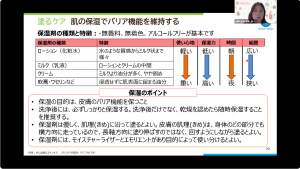

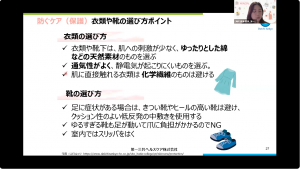

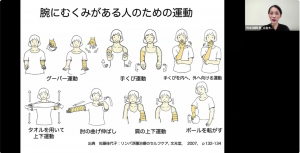

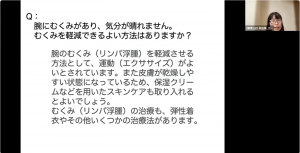

また、治療による外見の変化にどう向き合うかという点にも焦点が当てられました。たとえば脱毛後の頭皮ケアやスキンケアを続けることは、心の安定にもつながります。講師の山口先生は、「外見のケアは単なる美容ではなく、自分自身を大切にする時間である」と強調されました。

最後に、「私らしく生きる」ためには、病気とともに歩む生活の中で、自分の価値観や生き方を見つめ直し、周囲の支援を上手に活用しながら、自分のペースで生活を築いていくことが大切であるというメッセージが伝えられました。

多くの実践的な知恵と励ましが詰まったご講演でした。参加者の皆様からは、「自分の不安が整理できた」「これからの生活のヒントをもらえた」といった声が多く聞かれました。

山口先生、貴重なお話を本当にありがとうございました。

次回、令和7年11月1日(土)の第166回まちなかリボンサロンは、島根大学医学部付属病院 乳腺センター 角舎 学行 先生に、「乳がんと生活 ~自分らしく生きる~ 」をテーマにご講演いただく予定としております。詳細が決まり次第、改めてホームページ上でお知らせいたします。